世の中にはバリアフリーとユニバーサルデザインという概念があります。

バリアフリーという言葉は聞き馴染みがある人は多いと思いますがユニバーサルデザインはどうでしょうか?

ユニバーサル universalとは普遍的なすべての人々などを意味します。

言葉を知らない人は多くても見たり知っていたり使用したりと、実は身近にある存在です。

バリアフリーとは

もともとバリアフリーとは住宅建築用語で「段差などの障害の除去」を意味します。

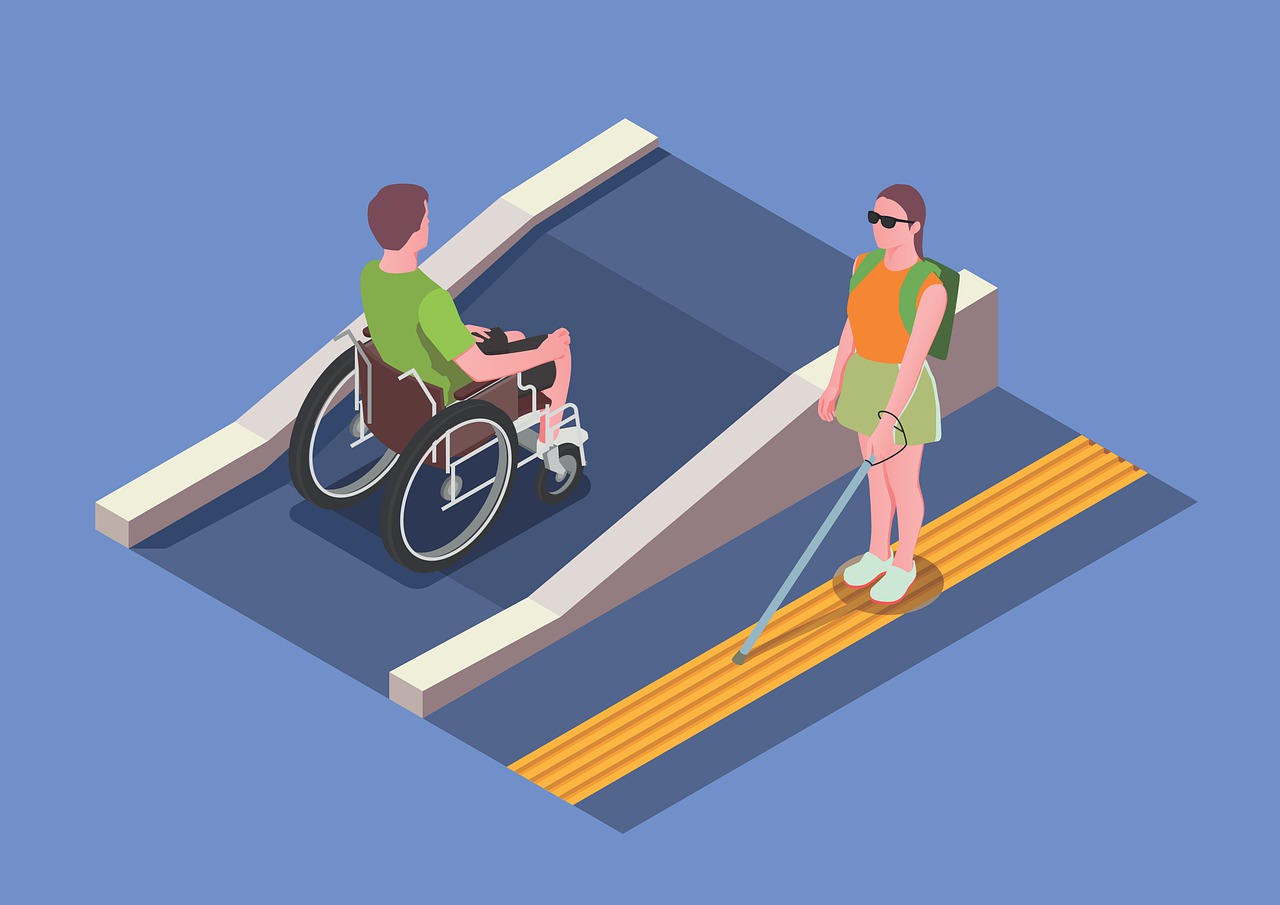

段差のないノンステップバスや公園のスロープなどはその典型例ですね。

主に障害者・高齢者を対象として生活の支障となるものを除去していく考え方のことです。

この生活の支障には制度的や心理的といったものがあてはまります。

ユニバーサルデザインとは

ユニバーサルデザインは「すべての人が人生のある時点で何らかの障害に直面することがある」という理念が起点となっています。

最初から支障のない設計を理想としているのが特徴です。

加えて、年齢・性別・人種などにかかわらず、すべての人が利用しやすい生活環境をデザインする考え方のことです。

バリアフリーとユニバーサルデザインの違い

「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」という2つの言葉はしばしば同じ意味で使われています。

簡単にいえばバリアフリーはユニバーサルデザインに含まれています。

最大の特徴としてバリアフリーはユニバーサルデザインの中でもとりわけ障害者・高齢者に配慮する傾向にあります。

①対象が異なる

繰り返しになりますが高齢者や障害を持つ人が主な対象となるバリアフリーに対しユニバーサルデザインは基本的に全ての人が対象となります。

具体的に例を挙げて見ていきましょう。

階段しかない出入口に高齢者や障害を持つ人が使いやすいよう、あとからスロープをつけるのがバリアフリーです。

一方、誰もが使いやすいよう最初から階段や段差を作らずに平らに作るのがユニバーサルデザインの考え方です。

一見すると同じようなものでも違ってくるのです。

②行動の主体が異なる

法律等の施行により行政主導で行われるバリアフリーに対し、ユニバーサルデザインは民間主導型で進められます。

平成18年に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわゆるバリアフリー新法が施行さました。

それ以来この法律を元にバリアフリー化が進められてきました。

また「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」(平成30年法律第100号)第7条においては、政府は毎年1回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表することとされています。

③基本的な考え方が異なる

高齢者や障害を持つ人を主な対象として生活の支障となるものを除去していくのがバリアフリーの考え方、そして年齢・性別・人種などにかかわらず、すべての人が利用しやすいデザインにすることがユニバーサルデザインの考え方です。

言い換えるとユニバーサルデザインの中でも、とりわけ高齢者や障害を持つ人といった特定の人に配慮したものがバリアフリーです。

したがってバリアフリーはユニバーサルデザインに含まれているといえるでしょう。

具体例

ユニバーサルデザインとは「特別な製品や調整なしで最大限可能な限りすべての人々に利用しやすい製品、サービス、環境のデザイン」を言います。

たとえば自動ドアは特別な道具や動作をすることなく子どもからお年寄り、車いすに乗っている人や両手に荷物を抱えた人など多くの人が利用することができるデザインになっており、ユニバーサルデザインの代表的な例であるといえます。

シャンプーの容器もよくユニバーサルデザインの例としてあげられます。

シャンプーの容器には触っただけでリンスの容器と区別できるよう突起がついています。

これにより目が不自由な人はもちろん、シャンプーの最中に目をつむっていてもシャンプーとリンスの区別がつけられるようになりました。

もっと多くの事例が知りたい方は以下をご覧ください。

ユニバーサルデザインへの軌跡

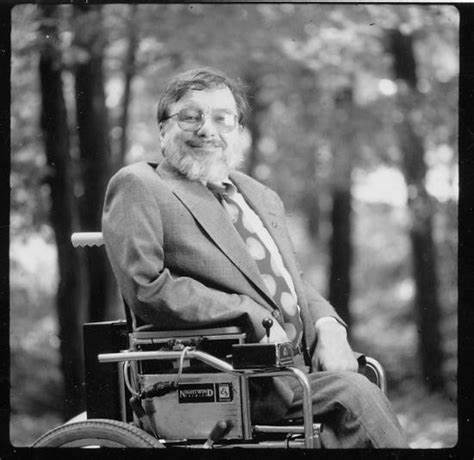

ユニバーサルデザインはアメリカの建築家でノースカロライナ州立大学ユニバーサルデザインセンターの所長を務めたロナルド・メイス教授により提唱されました。

“ユニバーサル universal” → 普遍的な、全世界の、すべての人々の

“デザイン design” → 意匠、計画、構想、考え方

ノーマライゼーション(normalization)

ノーマライゼーションとは障がい者であっても一般の市民と同等の生活や権利が保障されるべきだという考え方です。

当然1950年当時はまだそうした文化が根付いていなかったことがうかがえます。(実際、知的障がい者施設での非人道的な扱いが当時社会問題になっていました)。

その後、1960年代にノーマライゼーションの理念が発展した形で「バリアフリー(Barrierfree)」が浸透します。

1974年には国連で“障害を持つ者の社会参加を阻害する障壁を除去するための行動が必要”と公に提言がまとめられ、文化・情報・制度・意識などの物理的な要素以外においてもバリアフリーが推進されるようになります。

そして、その運動はやがて世界的に広まります。

ユニバーサルデザインの誕生

そうした中、建築家であるロナルド・メイスは障がい者や高齢者が優先されるバリアフリー設備に疑問を抱きます。

彼自身も幼い頃の病気が原因で電動車いすを使って生活していました。

もちろんバリアフリーの恩恵を受けていたでしょうが、彼の場合、別の角度から問題意識を持ちはじめます。

ずばり、はじめからできるだけ多くの人が使いやすいデザインにしておくことが必要だと考えたのです。

いうまでもなくユニバーサルデザインの概念そのものです。

ユニバーサルデザイン7原則

ユニバーサルデザインには7つの原則というものがあります。

これらはユニバーサルデザインの考え方を分かりやすく表したものでありますが、全てを満たさなければならないというものではありません。

- 原則1(公平性)身体的、心理的に利用者を選ぶことなく、誰でも公平に操作できることを指します。

- 原則2(自由度)利用者の能力や好み、状況に応じて、柔軟に使えることを指します。

- 原則3(単純性)利用者の経験、知見問わず、直観的に使えることを指します。

- 原則4(分かりやすさ)利用者にとって必要な情報が簡単に伝わることを指します。

- 原則5(安全性)利用にあたって、事故の心配がなく、安全であることを指します。

- 原則6(省体力)無理な姿勢を取ることなく、かつ少ない力で楽に使えることを指します。

- 原則7(スペースの確保)利用にあたって、十分な大きさや広さが確保されていることを指します。

まとめ

手すりのある階段を見たときに、それがバリアフリーの考え方で設置されたものであるのか、またはユニバーサルデザインによるものであるのかを区別することは難しいです。

区別することが大事なのではなく、利用する人の身になって便利であることが重要なんだと思います。

またバリアをなくすためにデザインされたにもかかわらず、その工夫を理解しないため本末転倒になっているケースをよく目にします。

バリアフリー、ユニバーサルデザインといった考え方が世界の人に認知されることを望みます。

【おススメ記事】

- 社会環境におけるバリアフリーとユニバーサルデザインの具体例

- 生活に溶け込んだユニバーサルデザインの具体例

- 海外の介護制度の特徴と実施状況、日本と何が違うの?

- これを知っていれば焦らない!ターミナルケア時の対応と心構え